Dans le cadre d’Evento à Bordeaux, première édition d’une manifestation artistique et urbaine d’envergure internationale (du 9 au 18 octobre), le Grand Théâtre-Opéra, emblématique joyau architectural du 18ème siècle, d’inspiration néoclassique, a ouvert ses portes à 15 artistes angolais en accueillant l’exposition Luanda Smooth and Rave. Son commissaire, Fernando Alvim, par ailleurs artiste, directeur de la Triennale de Luanda et commissaire de la collection Sindika Dokolo, a relevé un défi de taille en investissant ce lieu chargé. Les uvres exposées ont pourtant habité l’espace sans le heurter, donnant l’occasion aux visiteurs de découvrir un pan de la création contemporaine angolaise trop souvent occultée.

Les uvres présentés par Luanda Smooth and Rave ont littéralement envahi l’espace chargé du Grand-Théâtre à commencer par ses colonnes extérieures recouvertes par des bâches blanches sur lesquelles apparaissait un personnage en mouvement photographié par Claudia Veiga (A l’amour). Quel fil conducteur avez-vous suivi pour faire dialoguer l’architecture de cet espace et les uvres des jeunes artistes angolais sans qu’aucun n’annule l’autre ?

Je ne sais pas séparer l’uvre de l’espace. Quand j’attaque un projet comme celui d’Evento, j’aime m’imprégner du lieu d’exposition et de son environnement pour me laisser contaminer par tout ce que je ressens et vois autour de moi. J’ai vécu la décolonisation en Angola, alors je décolonise tout ! Il y a des préjugés tenaces par rapport aux Africains et le premier préjugé tournait autour de la question de nos capacités à faire quelque chose dans ce lieu patrimonial sans rien abîmer. J’ai pris le parti de ne pas créer un projet en rupture avec le lieu. Luanda est la plus vielle ville d’Afrique, nous avons donc dans notre subconscient des références sur l’histoire européenne et sur l’histoire du monde. Nous savons ce qu’est un patrimoine. Notre intention n’était pas de venir à Bordeaux pour créer une sorte de provocation mais justement pour démontrer que nous étions capables d’appréhender cet espace avec beaucoup de respect et de savoir-faire.

Avez-vous choisi le lieu ou vous a t-il été proposé par le commissariat d’Evento ?

Il nous a été proposé par Evento et je trouve qu’il est justement proportionnel à la taille de notre responsabilité. J’ai dit en plaisantant à Didier Faustino, son commissaire général, que ce lieu était un piège. Quand on vous prête un lieu aussi emblématique que celui-là, ça vous met dans une situation plus responsable encore. En plus de l’exposition, et à la demande des organisateurs, nous avons programmé une conférence sur la sociologie de Luanda et la musique angolaise, une pièce de théâtre et un concert. On trouvait que c’était un beau défi. J’ai produit beaucoup d’expositions dans ma vie et l’expérience de toutes ces choses m’a servi. À Bordeaux, beaucoup de monde espérait une exposition en rupture avec l’Opéra, qui aurait presque abîmé les lieux. Certains commissaires auraient sans doute eu envie de tout noircir pour mettre en évidence les uvres. J’ai préféré mettre les uvres dans une situation normale, prendre le décor comme tel, comme si les uvres avaient toujours été là.

La photographie et la vidéo sont majoritairement présentes dans l’exposition. Est-ce à l’image de la production actuelle des jeunes artistes angolais ou ces uvres se sont-elles imposées par à rapport à la thématique d’Evento liée à « l’intime et au collectif » ?

L’indépendance de l’Angola a eu lieu le 11 novembre 1975. Le jour de l’indépendance il y avait des micros et des télévisions dans les rues de Luanda. Toute la notion contemporaine de cette ville relève de l’espace de la photo et de l’image en mouvement. On regarde souvent l’Afrique comme étant liée à la peinture et la sculpture. Or, si l’on recule d’un siècle, on verra que ce qui se faisait dans les villages c’était plutôt la danse, la performance, et l’installation. La peinture est arrivée en Angola avec le Portugal. La perception que l’on a du continent africain, notamment sur l’Angola et Luanda, est une chose et la réalité en est une autre. Une réalité provoque l’émergence de plusieurs perceptions mais une perception ne peut pas devenir une réalité.

Le continent africain est souvent otage de la perception que s’en font les gens. Même ceux qui n’y ont jamais mis les pieds s’octroient le droit de disserter à son sujet ! Il faut être honnête du point de vue intellectuel et prendre le risque de décevoir les gens qui vivent sur le fantasme de l’Afrique en montrant une Afrique réelle, une Afrique d’aujourd’hui et non plus une Afrique projetée comme c’est encore souvent le cas. Il y a toute une modernité que l’Afrique a apportée à l’histoire du monde qui est complètement occultée.

Avec Luanda Smooth and Rave, j’ai mis en avant une Afrique qui a contaminé le monde avec une esthétique, une façon d’être, une manière d’exister et qui n’est pas dans les manuels d’éducation qui circulent en Europe. Je trouve très triste que pour étudier l’Afrique en Europe on soit obligé d’aller dans des espaces spécialisés.

De l’articulation des uvres entre elles se dégage l’idée d’un laboratoire. Comme si Luanda incarnait une ville-laboratoire en pleine ébullition, un patchwork vivant à l’image de la forte installation de Yonamine (Emengalove) où se dessine un espace mental chargé d’histoire et de symboles et résolument ancré dans le présent.

Oui, l’exposition va dans ce sens avec en toile de fond le désir de montrer la contemporanéité de la ville. Les Angolais sont contemporains. En temps de guerre, pour des raisons malheureusement évidentes, la préoccupation première n’est pas de créer de la culture et des mouvements culturels. C’est plutôt de trouver des mécanismes de survie dans lesquels peuvent apparaître des éléments qui deviennent des vecteurs très importants et qui donnent une personnalité aux projets culturels produits par ces artistes.

À travers les thématiques douloureuses qui se croisent dans les uvres exposées, touchant à la mémoire, à la guerre, à l’oubli, aux traces de la guerre dans la mémoire collective et individuelle, se dégage pourtant une énergie nourrie par une sorte d’état d’urgence

Cet état d’urgence s’explique. Je suis très préoccupé par la fragilité des pays qui ne développent pas leur culture contemporaine. Si Saddam Hussein avait permis un mouvement culturel important en Irak dont seraient sortis des cinéastes, des artistes contemporains, des écrivains reconnus et primés sur la scène internationale, je pense que le niveau d’élimination aurait été de tel ordre que la possibilité d’envahir l’Irak serait tombée par terre.

Parce que la culture malgré elle, malgré son aspect ludique, joue ce rôle-là. Et c’est pour cela qu’il y a urgence à ce que des nations africaines puissent développer leurs références propres et leur personnalité culturelle afin que le monde soit saisi. La culture aide quand même, l’air de rien, les pays à s’affirmer et à se positionner même du point de vue politique et philosophique. Elle est un rempart contre les velléités de nier le continent ou ses nations.

Cette urgence est traduite par une maturité assez marquée chez les artistes qui sont pourtant jeunes et une frontalité dans leur manière d’aborder leur sujet

L’histoire est marquante. Du point de vue de l’expérience de vie, c’est exceptionnel. Le temps de vie en Afrique n’est pas le même qu’en Europe. En Afrique, quelqu’un de 30 ans est déjà quelqu’un d’âgé, qui plus est quand il est né dans la guerre.

Nous n’avons pas eu peur de montrer la complexité de notre pays et de notre histoire. Pocas Pascoal (Il y a toujours quelqu’un qui t’aime) a par exemple présenté une image très intime de la guerre. Les Angolais plus que quiconque sont confrontés à leur propre histoire. Et ils l’assument. C’est aussi cela qui ressort dans l’exposition.

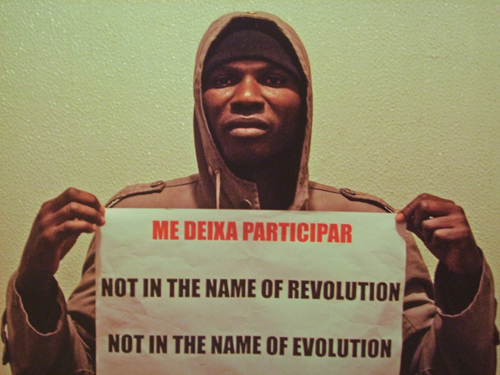

Ce qui frappe également, c’est à la fois la nécessité d’évoquer un passé douloureux et la volonté affirmée d’en sortir, non pas en l’occultant mais en le dépassant, non parfois sans une certaine causticité comme chez Nàstio Mosquito (Bofa na Cara), Ihosvanny (Urban Fox) ou Kiluanji (Mussorongo)

J’ai respecté la liberté de ton de chaque artiste. J’ai conceptualisé l’exposition puis je l’ai laissée se diluer acceptant que son concept même soit altéré par la présence d’uvres qui ont pu me surprendre au final. Il faut avoir la capacité de transcender ce qu’on est et avoir l’ouverture suffisante pour accepter d’être en contradiction avec son projet et ses choix initiaux. Il y a un moment où le commissaire s’arrête laissant place à la responsabilité de l’artiste et de l’uvre. Si un artiste introduit dans son travail une chose que je n’aime pas, je ne vais pas l’enlever parce que c’est ça responsabilité. C’est difficile de créer une exposition qui puisse mettre en évidence une ville. Je ne crois pas à la représentativité nationale dans le sens de la Biennale de Venise. Il est difficile pour un artiste de représenter une nation qui, par définition, est diverse. Notre objectif n’était pas de représenter la ville de Luanda mais d’en présenter une diversité de lectures à travers le regard de chaque artiste. Les uvres présentées sont issues de projets qu’ils ont suggérés et qui sont en effet inscrits dans le présent et l’avenir sans pour autant faire table rase du passé. J’en avais vu certaines dans leurs ateliers et j’en ai découvert d’autres à leur arrivée à Bordeaux. J’ai été moi-même surpris des uvres que j’ai vu arriver.

Luanda, telle qu’elle apparaît à travers le regard d’artistes comme Pocas Pascoal (Il y a toujours quelqu’un qui t’aime), Jorge Palma (Milapse 24x of Luanda), Nguxi, (Marcas), Marita Silva (O Desejo na sombra da libida luz) ou encore Kiluanji (Chinese Conection) a de multiples visages. Une poétique de la ville se dessine qui joue avec le souvenir, le fantasme

Luanda Smooth and Rave est une proposition de possibles. Je ne suis pas parti d’un pôle fixe pour analyser la ville. J’ai une pensée sphérique, c’est-à-dire qu’elle est tout le temps en mouvement. Je n’ai pas d’épicentre. Il y a toujours des questionnements. Il est important pour moi d’aborder les villes de façon complexe et ouverte. Luanda est une ville hybride, qui a heureusement plusieurs vitesses. C’est une ville libre, en permanence dans la réorganisation du chaos et qui comprend la métamorphose qu’elle vit et produit en même temps. Ce projet artistique à Bordeaux est avant tout un regard sur une ville qui peut se décliner à l’infini. C’est à la fois mon regard sur la ville et le regard individuel de chaque artiste. Il colle bien au concept de la biennale placée sous le signe de l’intime et du collectif. Didier Faustino en venant à Luanda a ressenti l’énergie complexe qui émane de cette ville.

Lors de l’introduction à l’exposition au Grand-Théâtre vous avez dit vouloir proposer une autre alternative au système de fonctionnement actuel de l’art contemporain. Qu’entendiez-vous par là ?

Je n’ai jamais accepté le système de l’art tel qu’il est. J’ai toujours été indépendant et j’ai toujours refusé d’être otage d’un système, qu’il soit économique, politique ou médiatique. Pendant des années a régné la mono-esthétique, alimentée par des gens qui s’octroyaient le droit de définir ce qui est beau et ce qui ne l’est pas alors que la question de la beauté est avant tout une question de perception. De quel droit doit-on établir des règles ? Le monde culturel occidental a voulu déterminer des canons féroces et c’est pour cela que l’art africain a été exclu de l’art mondial. Aujourd’hui, dans de nombreuses parties du monde, il y a une reconnaissance profonde de l’esthétique de l’art africain.

Je préfère un positionnement d’ordre philosophique plutôt qu’un pouvoir éphémère. Je n’ai pas besoin de justifier mon travail auprès de qui que ce soit. Je revendique le droit de l’artiste d’être l’épicentre du système de l’art. L’artiste s’est laissé corrompre par le système. Il est devenu un produit. Il n’est plus alchimiste. Si certains commissaires lui demandent de faire un truc bleu il le fera. Mais une génération d’artistes autonomes a fort heureusement émergé. Ils n’ont pas peur de remonter leur manche pour aller chercher les fonds nécessaires à leur propre projet

Vous êtes à la fois artiste et commissaire. N’avez-vous pas été tenté de présenter l’une de vos uvres dans le cadre d’Evento ou cela vous paraissait-il déplacé ?

Je n’ai pas de problème par rapport à cela. Étant artiste, j’ai abordé la globalité du projet d’une manière artistique. Mon uvre ici c’est l’exposition en elle-même.

Dans le journal de l’exposition figure cette précision : « la Fondation Sindika Dokolo considère que la participation des institutions publiques et privées angolaises au projet culturel Luanda Smooth and Rave dans la Biennale Evento Bordeaux 2009 a été fondamentale pour permettre la réalisation de ce projet dans des conditions optimales« . Cela signifie t-il que sans ces partenaires et malgré le soutien de la ville de Bordeaux, le projet n’aurait pas pu exister ?

Je remercie dans ce journal tous ceux qui ont apporté leur pierre à la réalisation de ce projet. La Fondation Sindika Dokolo a un positionnement de politique culturelle très clair puisque justement il y a urgence. Comment un peuple peut-il se développer s’il n’est pas autonome ? Nous le sommes. Nous éditons nos propres pensées. C’est une question de survie et de stratégie à l’intérieur de notre propre pays. Je préfère chercher un sponsor angolais plutôt qu’une institution internationale. Pour Evento, l’Ensa Seguros de Angola S.A qui est une compagnie d’assurance angolaise nous a donné des cartes d’assurance. Ça règle le problème d’avoir à se justifier auprès d’une ambassade comme c’est de plus en plus le cas dans ce genre de projet. Et c’est aussi une question de dignité que devraient s’imposer tous les projets culturels africains pour éviter cette paranoïa du paternalisme. Nous sommes venus à Bordeaux d’égal à égal. C’est pourquoi ce projet est une réussite tant du point de vue artistique mais aussi administratif et financier. L’exposition a reçu 130 000 euros de la ville et la Fondation a apporté 200 000 euros qui ont été dépensés ici, dans l’économie bordelaise.

Ce désir et cette revendication d’autonomie ont pu déranger ou poser question notamment en 2007, lors de la 52ème Biennale de Venise où le premier pavillon africain, dont vous assuriez le commissariat avec Simon Njami, présentait 30 uvres de la Fondation Sindika Dokolo. Quelques rumeurs avaient alors circulé sur les origines de la collection. Pouvez-vous revenir sur sa Genèse ?

Les premiers détracteurs de cette collection étaient les mêmes que ceux qui avaient initié des projets à Venise et qui se sont sentis lésés lorsque le Pavillon nous a été confié. Toute cette cabale était bien organisée par des gens qui voulaient faire le Pavillon africain sans jamais avoir mis les pieds en Afrique ni même avoir de contacts avec des Africains ! Ceux-là même qui ont fait courir ces bruits ridicules sont ceux qui, au nom de l’Afrique, ont dépensé des millions en se fichant pas mal de l’avenir de l’art contemporain africain. Ça me fait mal au cur de voir des gens ignorants inaugurer des biennales et parler de nous comme si on était les plus cons de la terre ! Il est fini le temps où des non Africains décident de l’avenir de l’Afrique ! À chaque fois qu’on prend les choses en main on est traité de corrompu. Mais, on a historiquement l’habitude d’être insulté.

Venise c’était un acte politique : nous avions mis sur la façade du pavillon les figures de ceux d’Afrique et d’ailleurs qui ont travaillé et pensé la libération du continent. Ce travail révélait l’ignorance de l’Europe et du monde par rapport à l’histoire contemporaine africaine. 90 % des gens qui passaient devant ne savaient pas mettre de noms sur ces visages.

Quant à l’origine de la collection, elle est en grande partie issue de celle du collectionneur Hans Bogatzke qui avait émis le désir que sa collection aille en Afrique après sa mort. Ayant géré cette collection, j’ai proposé à son épouse pour honorer la mémoire de son mari de trouver un collectionneur africain. Je connaissais Sindika Dokolo qui était déjà un grand amateur d’art et qui s’est engagé en 2003 à l’acheter pour la Fondation.

Comment est née la Triennale de Luanda dont vous êtes le directeur ?

Elle a été pensée par conscience politique par l’état angolais qui a décidé après la fin de la guerre qu’il fallait des mouvements culturels dans la ville et le vice-ministre de la culture m’en a confié la conception. [la première édition a eu lieu en 2005, la seconde est prévue en septembre 2010]. La Triennale de Luanda a fait émerger des artistes nouveaux qui vivent de leurs arts. Trois cent quatre-vingts uvres ont été vendues grâce à elle. Les fruits de nos efforts sont là. La Triennale n’est pas faite pour durer. Son but premier étant d’impulser un mouvement. La dernière devrait avoir lieu en 2013. Le travail se poursuivra autrement, à travers un Centre d’art contemporain que l’État est en train de construire. Luanda peut devenir un pôle artistique. Après la fin de la guerre, nous avons tout déplacé à Luanda. Camouflage [premier centre d’art contemporain africain créé en Europe par Fernando Alvim et anciennement basé à Bruxelles] est aujourd’hui basé à Luanda. Nous sommes en train de créer un programme de radio culturelle. Nous éditons une revue artistique intitulée Zwa.

Il est important de créer des mouvements pour que la culture angolaise incorpore l’histoire angolaise dans son temps.