La 45ème édition du Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand (France) s’est tenue du 27 janvier au 4 février 2023 dans la capitale auvergnate. C’est cette année encore un réalisateur africain qui en emporte le grand prix de la compétition internationale.

Considéré comme l’un des plus importants festivals de courts métrages au monde, celui de Clermont-Ferrand rassemble un nombre considérable de films (363), de spectateurs (160 000) et de professionnels au marché du film court (3400). A bien rechercher ce qui concerne l’Afrique ou sa diaspora dans les sélections, on en trouve cette année 3 sur 56 en compétition nationale, 6 sur 78 en compétition internationale, 1 en compétition labo et 1 en jeune public.

A quoi s’ajoutait comme chaque année, une section « regards d’Afrique » qui propose sur deux séances consécutives et un débat (9 films cette année) une sorte de séance de rattrapage. Nous ne cessons de rappeler l’ambigüité d’un tel strapontin puisque les autres continents n’ont pas cette sollicitude et qu’elle reste hors compétition. Sa composition était cette année encore de très inégale facture, ce qui tend à accréditer l’idée trop répandue d’une faiblesse intrinsèque des films africains.

Un grand prix mérité

Après qu’un réalisateur ghanéen ait gagné le grand prix de la compétition internationale (Anthony Nti pour « Da Yie (Bonne nuit) ») du 42ème festival en 2020, c’est un réalisateur somalien qui emporte le prix le plus prestigieux de la 45ème : Mo Harawe pour « Mes parents vont-ils venir me voir ? » (Will my parents come and see me? 28′), tourné en Somalie en langue somali. Né en 1992, à Mogadiscio, il a fui son pays pour se réfugier en 2009 en Autriche. Ses courts métrages sont tous remarquables : The Story of the Polar Bear That Wanted To Go To Africa (2018), 1947 (2020), Life on the Horn (2020). Il trouve ses comédiens parmi ses amis et leur explique le film pour qu’ils soient libres d’improviser sur le texte, sans répétitions. Les autorités lui ont permis sans difficultés de tourner à l’hôpital et dans la prison.

Comme pour le très beau Da Yie, c’est un prix mérité. Une femme gardienne de prison a pour charge d’accompagner un condamné à mort sur ses derniers moments. Elle le fait avec respect, autant que le film par son esthétique qui ne juge personne et par sa musique qui déconstruit le pathos. Infirmerie, greffe du tribunal, imam, repas, dernière nuit sont autant de moments détaillés à l’aide de plans fixes, denses sans être intrusifs, où le son est très travaillé, riches de multiples questions sur le sens de ce protocole. Reste celle qui obsède le condamné : mes parents vont-ils me rendre visite ? C’est là que la gravité de l’accusation apparaît, face au visage enfantin du condamné. Mais qui faut-il accuser : l’Etat, les parents, la société ou le jeune ? Ce que la tension de ce film interroge, renforcée par l’attitude de la gardienne qui se met à distance mais sans préjuger de ce que doit penser le spectateur, c’est la peine de mort elle-même.

Incertitude

En donnant valeur à l’incertitude, le cinéma nous fait espérer un nouveau départ pour le monde, une nouvelle manière de l’habiter. De fait, Tsutsue du Ghanéen Amartei Armar, qui fut présenté en Compétition officielle au festival de Cannes 2022 ainsi qu’au festival Dakar court 2022, impressionnant de maîtrise, débute sur la psalmodie d’un officiant appelant les ancêtres à restaurer l’ordre naturel que les hommes ont détruit « car l’artificiel a pris le pas sur le naturel » : « La terre de Dieu peut tous nous nourrir, c’est une vérité que nous ne comprenons pas car nous avons tout détruit ». Il est rare que les films d’Afrique abordent aussi directement la brûlante question écologique. En fait, tout le reste de Tsutsue résonne fictionnellement à cette étonnante introduction ironiquement déguisée en cérémonie de libation un peu déjantée, filmée de front durant 38 secondes.

Deux fils de pêcheurs Sowaï et Okai vivent en bord de mer près d’une grande décharge qui leur sert de terrain de jeu. Ils jouent à la guerre et lorsque Sowaï « tue » son frère Okai, il lui dit en riant : « C’est le jeu, petit frère ! ». Ils se déguisent en monstres avec ce qu’ils trouvent, et Okai a un grand œil avec lequel il voit loin, jusque dans la mer où il croit voir son grand frère Adjei, disparu à la pêche. Il ne cessera d’activer tout ce qu’il peut pour qu’on le croie, allant jusqu’à accuser son père et les autres pêcheurs de l’avoir tué.

Une caméra proche des corps, l’économie des dialogues, l’ambiance sonore de la mer, un montage serré et la puissance de l’imaginaire d’Okai servent habilement un récit allégorique où l’eau, le vent, le feu se combinent pour dénoncer la cécité des hommes face au triomphe de la mort. Mais le film ne reste pas sur ce terrible constat. La vitalité d’Okai conduit à ne pas oublier que ceux qui sont morts nous guident encore. Adjei lui apprenait à nager et bien davantage encore. Okai est le plus jeune mais ne lâche rien alors que les autres se résignent. Il lutte pour retrouver la vie, la fraternité, avec courage et une ténacité qui ne peut que nous inspirer. Il n’est plus seul, nous sommes avec lui, il est notre espoir.

Une klette, c’est une expression flamande bruxelloise pour désigner les étudiants qui sont encore au crochet de leurs parents et ne savent comment se lancer dans la vie. Ainsi Morgane, 26 ans, qui vit encore chez sa mère dans Klette de Michael Abay (19′). Elle hésite sur tout, grignote tout le temps, et ne se décide en rien, pas même sur un garçon. Bref, un personnage suffisamment agaçant pour qu’on se demande à quoi le film veut nous mener. Et si cette incertitude n’était pas là pour simplement poser la question de ce que notre société offre aux jeunes qui rende attractif un avenir ?

Civic de l’Africain-Américain Dwayne LeBlanc (20′) ne quitte pas la voiture de Booker qui revient dans le quartier de South Central à Los Angeles après plusieurs années d’absence, une zone réputée pour sa décadence urbaine et ses crimes de rue. Il tente de renouer avec des proches, partageant des nostalgies et à la recherche d’une manière d’être là qu’une femme résume en disant : « On fait ce qu’on peut ». C’est ce positionnement dans un monde d’incertitude que met en avant ce film, comme le faisait par exemple Félicité d’Alain Gomis. Il résume ainsi le ressenti et le vécu des jeunes dans une société qui poursuit sa dérive humaine. Cette radicalité esthétique n’est pas sans rappeler Residue de Merawi Gerima, lorsqu’on a du mal à trouver sa place alors que la communauté se délite.

Bergie, c’est le nom qu’on donne aux sans-abris en Afrique du Sud car autrefois, ils cherchaient refuge sur les pentes de la Tafelberg (la montagne de la Table). Bergie de Dian Ways (7′) parle donc de sans domiciles fixes. Ils dont 14 000 au Cap. Certains dorment sur une promenade en bord de route. On demande à un policier de les virer car une course à pied passe justement par là et que les coureurs commencent à arriver. Mais un homme reste par terre inanimé. Pris entre deux feux, le policier doit respecter les règles mais est aussi confronté à la question de la dignité des personnes. C’est ce dilemme que décrit ce très court film qui ne laisse pas indifférent. Quelle responsabilité ressent-on face à ceux qui sont dans le besoin ? A question simple réponse complexe, celle du comportement à adopter dans une situation d’urgence, celle de savoir quels sont les fondamentaux à respecter.

Se prendre en charge

Ce serait le programme de Des tresses de la Française Leïla Macaire (17′) : Dado et Lili, des filles en CM1 se lient d’amitié et se font belles à l’approche de la photo de classe en inversant leurs cheveux : tresser ou défriser. Elles sauront réagir quand un imbécile les harcèle à ce propos. Elles le font sans esprit de vengeance, juste pour le remettre à sa place avec humour, dans la continuité de leur relation. C’est tout simple, bien tourné, attrayant et tout à fait pédagogique sans aucune lourdeur. A montrer à tous publics !

DES TRESSES (short film) – TEASER from Leïla Macaire on Vimeo.

Une production de l’Escola superior de Teatro e Cinema de Lisbonne (ESTC) était déjà présentée à Cannes dans la sélection de la Cinéfondation issue de 1528 courts métrages présentés par des écoles de cinéma du monde entier : Mistida (30′) de Falcão Nhaga, Portugais d’origine cap-verdienne et bissau-guinéenne. Souffrant du dos, Odette, une mère immigrée appelle son fils Nelson pour qu’il l’aide à porter ses courses chez elle. Pendant le trajet ils parlent de l’avenir à travers le passé, évoquant leurs divergences, désillusions, rancœurs et ressentiments.

C’est un échange tout simple et très humain, en portugais ou en créole, la mise en scène profitant des rues en pente et escaliers de Lisbonne pour faire écho aux difficultés de la relation mère-fils. Au-delà des préoccupations maternelles (soigner son allure, trouver une femme africaine à son fils…), sont égrenés avec beaucoup de sensibilité les aléas du vécu immigré : le dépaysement d’Odette qui rêve de rassembler sa famille autour d’un bon tchebem en Guinée, le décalage ressenti par Nelson qui cherche encore sa place. « Ils t’ont fait penser ce que tu n’es pas, ils t’ont menti », s’exclame Odette. « Qui a menti ? », demande Nelson. « Cette terre ! », répond sa mère alors que les escaliers sont rudes à monter. Et lui de lui demander de rechanter la chanson de son enfance : « Mon enfant triomphera ! »

Se réapproprier son Histoire

Avec un film qui tourne en festivals, La Villa Reynette, de ciment et d’amour (2022), Evelyne Agli avait attiré l’attention sur la dégradation des villas coloniales de Porto-Novo. Même programme pour Les Fantômes de Sa’a de Cynthia Etaba Ayissi (23′), cette fois au Cameroun. Réhabiliter le patrimoine architectural colonial ? Est-ce le patrimoine de l’Autre ou le sien ? Là est la question. Voix off, animations, entretiens, tout est bon pour faire comprendre la tragédie et poser les contradictions. Des programmes ont été financés mais l’argent disparaît… Le documentaire prend parti en personnalisant une maison délaissée et affirmant qu’il s’agit de l’esprit des lieux : se réapproprier cet héritage permettrait de se réapproprier son Histoire.

Se réapproprier son Histoire, ce serait aussi le programme de Bazigaga de Joseline Ingabire Moys (26′), qui a vécu le massacre d’une partie de sa famille durant le génocide rwandais de 1994. Près de 30 ans après, il importe encore d’évoquer les Justes, et notamment les femmes, qui ont accueilli des Tutsis pour les sauver. Des documentaires l’ont déjà fait. Ce film tourné à la Réunion choisit la fiction, avec la renommée danseuse et actrice Eliane Umuhire. Voici donc une femme rejetée comme sorcière qui cache un prêtre et sa petite nièce, jusqu’à ce que les Interahamwe fassent le siège de sa maison. Foi ou superstition ? Ils sont protégés pour un temps. Mais le dialogue en kinyarwanda de Bazigaga et de l’ecclésiastique tourne vite à la confrontation, le rejet par ce dernier ayant fait d’elle une intouchable.

C’est là que l’ambiguïté s’installe à plus d’un titre : le prêtre justifie ses prébendes par la condition des Tutsis et en donne ainsi une image pour le moins négative (« mendier, voler et soudoyer toute sa vie, juste pour survivre »). Quant à Bazigaga, le film s’inspire ouvertement de l’histoire vraie de Zura Karuhimbi, dont les supposés pouvoir surnaturels ont pu sauver une centaine de Tutsis de l’extermination, mais rien ne dit qu’elle disposait de ces pouvoirs : c’est la superstition qui les lui conféraient, ce qui lui permettait de cacher des gens avant de les exfiltrer. Or ici, les incantations de Bazigaga font tomber la pluie, comme si ses pouvoirs étaient vrais.

En outre, après avoir vilipendé la religion, elle tient la Bible contre son coeur… Ce sont effectivement les systèmes de croyances et leurs conséquences que le film convoque pour comprendre ce qui a pu opposer aussi dramatiquement des gens aussi proches que les Hutus et les Tutsis. Mais dans cette fiction, de telles contradictions laissent songeur.

Se réapproprier sa mémoire

Sur quoi bâtir un espoir ? En s’appuyant sur les valeurs des ancêtres, répond Maene Maïsha avec Mulika (13′). Inspirée par le collectif artistique Congo Astronauts, cette audacieuse fiction suit les pas d’un « afronaute » qui émerge de l’épave d’un vaisseau spatial dans le cratère du volcan du Mont Nyiragongo dont on sait que les laves ont atteint récemment la ville de Goma en contrebas. C’est ce chemin que suit l’afronaute dans la nuit, casque éclairé, jusqu’à parcourir les rues animées de la ville. Il a sur lui des plaques de métaux servant aux nouvelles technologies : le niobium est abondant mais « nous n’en profitons pas » car il est transformé ailleurs, nous indique la voix off omniprésente qui dénonce la convoitise des vautours pour les richesses du sol et du sous-sol congolais, au point d’en faire « l’enfer sur terre », ce qu’a expérimenté dans les mines le père du réalisateur. Pour changer le monde, il faut s’enraciner, se ressourcer, se fortifier auprès des ancêtres. C’est possible, puisque « nous sommes un peuple solaire ».

Sorte d’installation artistique entre le raphia des ancêtres et le costume d’astronaute bricolé, Mulika séduit par la sincérité de son message afro-futuriste appuyé par une mise en scène volontariste. Que peut mobiliser le cinéma si ce n’est de réveiller « le rêve fou des ancêtres » ?

Mulika (Trailer) from Leo Nelki on Vimeo.

Les ancêtres, le Réunionnais Vincent Fontano (connu pour son court métrage Blaké) les convoque aussi dans Sèt Lam (23′), sous la forme d’une grand-mère qui raconte à une petite fille impressionnée par des rituels de transe comment le pêcheur Edwardo a vu la mort et l’a affrontée. Avec ce film né de la mort de sa grand-mère, c’est un mythe de l’origine que cherche à représenter Fontano. Le noir et blanc apporte cette dose d’intemporalité tandis que le format 4:3 nous concentre sur le portrait de la grand-mère autant que celui d’Edwardo. Si celui-ci rencontre la mort, c’est qu’il est confronté à l’obligation d’une licence de pêche et que ni lui ni son fils ne peuvent exercer son métier. Le film est situé dans la cité des pêcheurs à St Denis où l’on doit maintenant franchir une route pour accéder à la mer et qui, considéré comme insalubre, est remplacé par de beaux immeubles. Les figurants sont des habitants de ce quartier.

Avec la transe, on convoque les ancêtres, et donc la mort. Avec le conte, on soigne les peurs (« les petites filles qui pleurent font des femmes qui grandissent les yeux fermés ») mais la grand-mère prépare aussi sa petite-fille à la voir partir. Elle le fait avec une histoire de résilience : « Je ne renonce pas », dit Edwardo qui ose affronter la mort. Depuis ce combat mythique, on ne cherche pas à changer l’inexorable mais on l’accueille pour vivre avec la mémoire de ceux qui sont partis.

Avec la transe, on convoque les ancêtres, et donc la mort. Avec le conte, on soigne les peurs (« les petites filles qui pleurent font des femmes qui grandissent les yeux fermés ») mais la grand-mère prépare aussi sa petite-fille à la voir partir. Elle le fait avec une histoire de résilience : « Je ne renonce pas », dit Edwardo qui ose affronter la mort. Depuis ce combat mythique, on ne cherche pas à changer l’inexorable mais on l’accueille pour vivre avec la mémoire de ceux qui sont partis.

Interprété par la chorégraphe Nadjani Bullin (la mort), le percussionniste Nicolas Moucazambo (le pêcheur) et la chanteuse de mayola Françoise Guimbert (la grand-mère), Sèt Lam a reçu au festival le prix SACEM de la meilleure musique originale composée par Jako Maron.

Se réapproprier son corps

Coiffeuse afro, Eden se débat avec ses maux de ventre sans qu’un médecin ne la prenne au sérieux. Elle ne sait comment reprendre le dessus, notamment pour qu’un amour soit possible. Elle essaie tous les traitements, désespère de reprendre le dessus, et de tisser sa propre toile comme l’araignée Anansi des contes akan, d’où le titre d’Anansi d’Aude N’Guessan Forget (21′). Chanel Victor a reçu au palmarès du festival le prix d’interprétation féminine pour l’intensité de son jeu, renforcé par l’abondance des gros plans et une mise en scène intimiste bien adaptée au sujet. « Les femmes baoulé ne lâchent pas ! Reste forte ! », lui conseille sa patronne. La fin heureuse montre qu’avec Anansi, c’est possible !

Coiffeuse afro, Eden se débat avec ses maux de ventre sans qu’un médecin ne la prenne au sérieux. Elle ne sait comment reprendre le dessus, notamment pour qu’un amour soit possible. Elle essaie tous les traitements, désespère de reprendre le dessus, et de tisser sa propre toile comme l’araignée Anansi des contes akan, d’où le titre d’Anansi d’Aude N’Guessan Forget (21′). Chanel Victor a reçu au palmarès du festival le prix d’interprétation féminine pour l’intensité de son jeu, renforcé par l’abondance des gros plans et une mise en scène intimiste bien adaptée au sujet. « Les femmes baoulé ne lâchent pas ! Reste forte ! », lui conseille sa patronne. La fin heureuse montre qu’avec Anansi, c’est possible !

Une araignée Anansi encore, cette fois occasion d’approche et de caresses, avec I was never really here, film d’école du Germano-Ghanéen Gabriel Bihina Arrahnio (23′). Deux garçons, Sam, 17 ans, et Kwesi, 19 ans, sont à l’âge où l’on s’interroge sur sa sexualité. Mais leur relation naissante n’aura que l’avenir d’un permis de séjour difficile à obtenir pour Kwesi et sa mère. Les deux thèmes sont traités en parallèle, sans que l’un ou l’autre ne le soient vraiment.

Une araignée Anansi encore, cette fois occasion d’approche et de caresses, avec I was never really here, film d’école du Germano-Ghanéen Gabriel Bihina Arrahnio (23′). Deux garçons, Sam, 17 ans, et Kwesi, 19 ans, sont à l’âge où l’on s’interroge sur sa sexualité. Mais leur relation naissante n’aura que l’avenir d’un permis de séjour difficile à obtenir pour Kwesi et sa mère. Les deux thèmes sont traités en parallèle, sans que l’un ou l’autre ne le soient vraiment.

Violences

La violence est le résultat d’un engrenage. C’est ce que décrit Talimbi du Centrafricain Débonnaire Mbomba Wanguin (18′). Yangbo et Foungou s’aiment mais Foungou disparaît mystérieusement sur le fleuve Oubangui. Sa mère éplorée soutient que cela provient d’un talimbi, un esprit malveillant, mais Yangbo ne se contente pas de cette explication et accuse Penda, pêcheur sango nouveau venu dans le village, qui ne cesse de la courtiser. Ce ne sera pas sans conséquences… Cette simple histoire aux allures documentaires sur la pêche et la difficulté de prendre du poisson se convertit ainsi en drame, sans jamais quitter la spontanéité de sa mise en scène. C’est là que ce film se détache, à la fois ancré dans la singularité culturelle et permettant de comprendre les logiques de violence aux consonances universelles. Inconsciente dans son désarroi, Yangbo porte une terrible responsabilité.

La violence est le résultat d’un engrenage. C’est ce que décrit Talimbi du Centrafricain Débonnaire Mbomba Wanguin (18′). Yangbo et Foungou s’aiment mais Foungou disparaît mystérieusement sur le fleuve Oubangui. Sa mère éplorée soutient que cela provient d’un talimbi, un esprit malveillant, mais Yangbo ne se contente pas de cette explication et accuse Penda, pêcheur sango nouveau venu dans le village, qui ne cesse de la courtiser. Ce ne sera pas sans conséquences… Cette simple histoire aux allures documentaires sur la pêche et la difficulté de prendre du poisson se convertit ainsi en drame, sans jamais quitter la spontanéité de sa mise en scène. C’est là que ce film se détache, à la fois ancré dans la singularité culturelle et permettant de comprendre les logiques de violence aux consonances universelles. Inconsciente dans son désarroi, Yangbo porte une terrible responsabilité.

Le titre de Objects are closer than they appear, de l’Egyptien Ahmed Sobhy (18′), provient sans doute de la mention obligatoire dans les véhicules de certains pays anglophones « Objects in the mirror are closer than they appear, qui rappelle au chauffeur ou aux passagers d’un véhicule que les rétroviseurs font apparaître les dangers plus éloignés qu’ils ne paraissent l’être dans le miroir. C’est donc à un autre regard que nous invite ce film. Lorsque Naeem va voir sa soeur Sahar pour récupérer l’argent qu’elle lui doit, il entre dans une confusion de sentiments difficile à suivre. Sahar dit avoir été volée mais doit subir les violents reproches des hommes tandis que la réalité est bien plus complexe : son comportement, comme la résolution de l’intrigue, est guidé par le souci d’échapper à la brutalité verbale et potentiellement physique des hommes envers les femmes.

Le titre de Objects are closer than they appear, de l’Egyptien Ahmed Sobhy (18′), provient sans doute de la mention obligatoire dans les véhicules de certains pays anglophones « Objects in the mirror are closer than they appear, qui rappelle au chauffeur ou aux passagers d’un véhicule que les rétroviseurs font apparaître les dangers plus éloignés qu’ils ne paraissent l’être dans le miroir. C’est donc à un autre regard que nous invite ce film. Lorsque Naeem va voir sa soeur Sahar pour récupérer l’argent qu’elle lui doit, il entre dans une confusion de sentiments difficile à suivre. Sahar dit avoir été volée mais doit subir les violents reproches des hommes tandis que la réalité est bien plus complexe : son comportement, comme la résolution de l’intrigue, est guidé par le souci d’échapper à la brutalité verbale et potentiellement physique des hommes envers les femmes.

Réalisé dans le cadre des 8èmes Labos documentaires d’Alger et présenté dans la compétition expérimentale Labo, L’Arche d’Amira Louadah (11′) est une allégorie cauchemardesque assez fascinante de la violence issue de l’effondrement écologique et politique. Des hommes baraqués s’entraînent dans un lieu mythique pour affronter comme l’ont fait leurs pères un ennemi sans nom jusqu’à un paroxysme guerrier lyrique sur une musique d’Arvo Pärt et l’érection du drapeau algérien…

Réalisé dans le cadre des 8èmes Labos documentaires d’Alger et présenté dans la compétition expérimentale Labo, L’Arche d’Amira Louadah (11′) est une allégorie cauchemardesque assez fascinante de la violence issue de l’effondrement écologique et politique. Des hommes baraqués s’entraînent dans un lieu mythique pour affronter comme l’ont fait leurs pères un ennemi sans nom jusqu’à un paroxysme guerrier lyrique sur une musique d’Arvo Pärt et l’érection du drapeau algérien…

No key du Marocain Walid Messnaoui (22′) plonge lui aussi dans la violence entre deux frères autour de la possession d’un sac volé dans une voiture qui pourrait contenir l’argent nécessaire pour quitter le pays. Déjanté à souhait et adoptant l’imagerie des films d’action comme pouvait le faire à sa manière Ismaël El Iraki dans Burning Casablanca (Zanka Contact), le récit aborde lui aussi les traumas familiaux des marginaux.

Lorsque dans Mon papi à moi, un impressionnant film d’animation du Togolais Komi Messan Anthony (7′), Hugo, un gamin de 8 ans, voit son grand-père devenir de plus en plus monstrueux alors qu’il boit une bière après l’autre, c’est la maîtrise de l’alcool qui est en cause. Sur la musique d’un film équivalent à la télévision, le grand-père se transforme en géant auquel Hugo, qui pourtant résiste, va devoir échapper, bravant tous les dangers, jusqu’à une improbable fin à l’eau de rose.

La violence est également présente dans Lions de Beru Tessema (26′) avec ses harceleurs de migrants, mais c’est pour déboucher là aussi sur du bon sentiment, comme si on pouvait compter sur la bonne fibre présente en chacun. Mais que reste-t-il à une jeune fille si ce n’est d’essayer d’entamer un dialogue ? Le valeur du film tient donc surtout à sa peinture des brimades et dangers vécus par les immigrés.

La violence est également présente dans Lions de Beru Tessema (26′) avec ses harceleurs de migrants, mais c’est pour déboucher là aussi sur du bon sentiment, comme si on pouvait compter sur la bonne fibre présente en chacun. Mais que reste-t-il à une jeune fille si ce n’est d’essayer d’entamer un dialogue ? Le valeur du film tient donc surtout à sa peinture des brimades et dangers vécus par les immigrés.

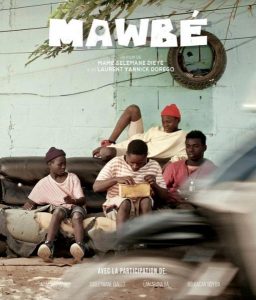

Quant à Mawbé du Sénégalais Mame Selemane Dieye (10′), une histoire de solidarité envers un mécanicien en chaise roulante, il se résume à l’affirmation de la valeur d’entraide, un message lui aussi consensuel si l’en est. Le problème est ici que ce n’est pas l’image de la vertu qui rend vertueux Un tel film peut réjouir par sa positivité, éventuellement sensibiliser au handicap, mais ne fait en rien avancer un changement de société.

Quant à Mawbé du Sénégalais Mame Selemane Dieye (10′), une histoire de solidarité envers un mécanicien en chaise roulante, il se résume à l’affirmation de la valeur d’entraide, un message lui aussi consensuel si l’en est. Le problème est ici que ce n’est pas l’image de la vertu qui rend vertueux Un tel film peut réjouir par sa positivité, éventuellement sensibiliser au handicap, mais ne fait en rien avancer un changement de société.

Notre monde est-il plus violent qu’autrefois ? La violence s’inscrit en tout cas dans l’aggravation sans fin des inégalités et des régimes autoritaires. D’où sans doute le besoin de la représenter. « La seule image qui possède la force de transformer la violence en liberté critique, écrit la philosophe Marie-José Mondzain, c’est l’image qui incarne ».[1] Il ne s’agit pas d’imiter, de reproduire ou de simuler mais de donner chair plutôt que de donner corps, en instaurant une distance, une absence. Plutôt que de faire appel aux pulsions destructrices, les films dont il est question ici tentent au contraire d’offrir de la violence une médiation qui la dépasse, pour nous aider à la surmonter. C’est la distance induite par le récit ou plus encore par l’esthétique qui déconstruit le pouvoir fusionnel de la violence à l’écran quand il ne fait plus écran. L’enjeu est de ne pas faire violence à la pensée pour aiguiser notre liberté.

[1] Marie José Mondzain, L’image peut-elle tuer ? Bayard, 2002, p. 32.