Rencontre avec Valérie John, artiste plasticienne de la Martinique, dont la dernière exposition, Voyage(s) dans mes silences, accrochée dans l’une des galeries de l’Atrium Tropiques à Fort de France, vient de s’achever le 13 février 2016.

Exposée à l’Atrium Tropiques, une scène dramatique, nationale, française, qui demeure l’un des rares espaces de monstration dédiés aux arts visuels dans la Martinique actuelle, Valérie John, nous parle, d’emblée, de son ancrage au Continent. Un préalable nécessaire pour asseoir notre conversation, son histoire ayant cette capacité de nous emporter sur plusieurs continents, en même temps. « C’est un travail qui montre bien la relation que j’ai établi avec ce que j’appelle « l’origine ». C’est donc l’Afrique, sachant que je suis Martiniquaise, Caribéenne. Pendant longtemps, j’ai tenté de retrouver, je dirais, les branches d’une généalogie ». Il est surtout question [ici]d’une géographie. Lointaine et proche, à la fois. Un récit qu’elle éclate en trois espaces dans l’expo : le plus marquant des trois étant celui qu’elle nomme « Palimpseste I Ancestralité ».

« Je m’inscris, dit-elle, dans une espèce de généalogie de l’histoire (

) L’Afrique a souvent été une Afrique rêvée. Et il me semblait que je n’avais pas simplement envie de rêver l’Afrique, mais de l’éprouver. Et c’est pour ça que pendant longtemps, j’ai campé en Afrique. J’y suis resté quatre ans. Et c’est ce qui territorialise ce travail ». Une expérience qu’elle assimile elle-même à une longue traversée, avec l’imaginaire de cette Afrique en arrière-plan. « Elle est toujours présente. C’est le geste. C’est ce qui m’a permis de quitter ce qui fonde le travail des Beaux-Arts, de quitter le cadre, de quitter la toile tendue, de quitter le châssis, de quitter la peinture. Et c’est véritablement ce qui est à l’origine de la fabrique de l’uvre ». L’expérience remonte aux années d’études parisiennes. A une rencontre avec un objet. « On m’a offert un pagne, et je suis allée à la recherche de tout ce qui constituait sa mythologie

»

Une quête qui la mène au Sénégal, en Gambie, au Mali, en Mauritanie. Plus tard, au Bénin et au Togo. « J’étais sur les traces de cet objet-là, de ce pagne bambara, qui avait une architechtomie particulière, une mythologie particulière. Et c’est ce qui est à la source de ce travail ». Pour elle, le pagne devient un point d’ancrage. Elle tentera une approche anthropologique, à travers laquelle elle éprouvera une « espèce de fascination », en rapport direct avec la fable vivante d’une rencontre entre un homme et une femme. Le pagne-objet amorce le début d’une poétique de la relation. « L’homme tisse, mais c’est la femme qui emmène le verbe, qui emmène le langage, et c’était véritablement un objet signifiant l’humain qui le portait. Et ça, ça m’interpellait, parce que je souhaitais que l’objet que je fabrique me dise qui j’étais ». La perspective d’un moi éclaté, qui attend de pouvoir se rassembler à travers l’uvre qui en découle, se met alors en place.

Le métier à tisser, originellement à l’horizontal, considéré comme geste fondamental ou envisagé comme un espace de rencontre premier, génère ici son lot de questionnements. Tissage, (mes) tissages ou encore métissage. Ces « jeux de mots » induisent une perspective, à travers laquelle Valérie John réinterroge les notions de « fractale », de « polysémie », d’ « altérité ». Le temps qu’elle passe en Afrique la pousse à désapprendre, en quelque sorte. A prendre de la distance avec le savoir acquis à l’université. Elle écoute, observe, thésaurise, se réapproprie une geste, se nourrit de rituels nouveaux. « J’ai compris que j’avais encore besoin d’apprendre ». Elle refera même un petit passage par la case Paris pour s’emparer des techniques de l’enluminure et de la conservation. « Je n’allais plus tisser avec le fil du métier à tisser. J’allais tisser avec des matériaux, qui me semblent dire le lieu dans lequel je me trouve. J’avais besoin d’une matière, qui me permette de trouver l’humain, l’humain de ma communauté » explique-t-elle.

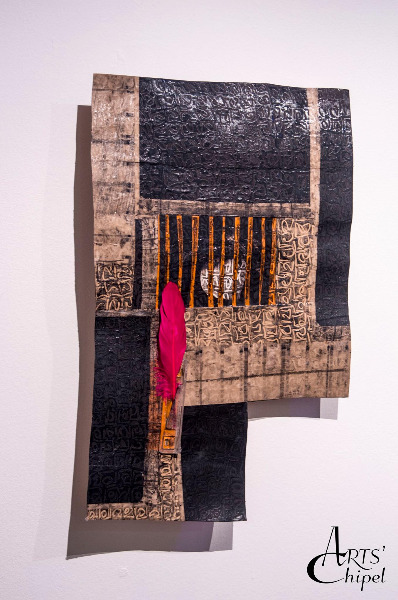

Elle réinvente ce désir au fil des rencontres. Se met en chasse, collecte des papiers d’archives, des résidus d’histoire collective. Partout où elle passe, elle recueille ainsi sa matière première. Dans les administrations ou les hôpitaux. De fait, son travail s’inscrit dans une temporalité, ramenant à la trace, à la mémoire, à l’histoire des hommes. Une temporalité qui aussi celle de l’interrogation, de la création, de la fabrique de l’uvre. Et qui donne à voir des objets singuliers(1), se dressant sur les murs à la verticale. Des objets qu’elle décrit comme autant de palimpsestes en mouvement, d’où émergent des figures du passé et du présent, des masques africains ou amérindiens, des photographies contemporaines, des éléments issus d’une grande collecte des imaginaires en présence, entre sa Martinique natale, son Afrique sublimée et le reste du monde. L’uvre constituée traduit la volonté de révéler un monde intérieur. Valérie John parle, volontiers, d’un choc de la création. « Je suis comme une espèce de démiurge, qui tisse, qui tisse, et qui tisse, inlassablement, pour constituer ces nouvelles figures, c’est-à-dire ces ancêtres, qui, pour moi, appartiennent à cette espèce d’images historiques, tutélaires, qui appartiendraient à mon arbre (ou art ?) généalogique ».

Que cette uvre, accrochée aux murs de la galerie de l’Atrium à Fort de France, ramène à une quête identitaire, paraît chose quasi normale. « Je crois que ce travail-là se fonde sur une interrogation que j’ai sur moi-même. Je suis toujours en train de tenter de comprendre qui je suis ». La traversée – que représente la fabrique de l’uvre – engendre du dépaysement et de l’errance, par ailleurs. « Ça me permettait le lâcher prise. Ça me permettait peut-être la rencontre la plus juste avec moi-même ». Une ouverture d’esprit. Une disponibilité à l’emploi. Le désir retrouvé ou encore le goût des autres. Où l’on retrouve la phrase d’Edouard Glissant. Changer, en échangeant avec l’autre, sans se perdre. Tout un programme, au sein duquel elle tente de rapiécer, bout par bout, des souvenirs anciens, afin de mieux saisir l’utopie des figures nouvelles que charrie son uvre. Une série de palimpsestes également faite de ruptures, autorisant à « rebondir » et à « tenter de trouver ce que je suis », conclut-elle. Le fruit d’un grand voyage, souvent porteur de silences.

///Article N° : 13454