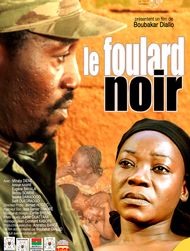

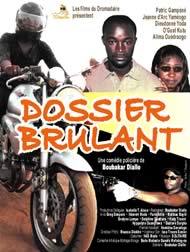

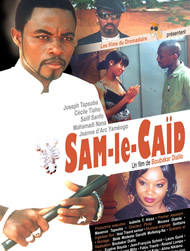

Boubakar Diallo est journaliste et directeur du Journal du jeudi qui traite de manière satirique l’actualité burkinabée. Depuis 2004, il réalise plus d’un film par an qui sont des succès commerciaux importants dans les salles burkinabées, parmi lesquels Traque à Ouaga (2004), Sofia (2004), Code Phénix (2005), Dossier brûlant (2005), Julie et Roméo (2011) et Le Foulard noir (2012).

Qu’est-ce que vous pensez de la distinction qui est faite, par exemple au Fespaco, entre cinéma et télévision ? J’ai l’impression que votre travail tente de rompre cette distinction-là.

En fait, au début quand on a commencé les films, je disais dans les interviews que la priorité pour les Films du Dromadaire ce n’est pas les festivals. Déjà qu’on se comprenne. Le Fespaco c’est prestigieux, si vous avez un prix c’est bien mais ce n’est pas ce qu’on cherche. Pendant longtemps, le cinéma africain s’est efforcé de faire des films d’auteurs qui étaient destinés à des festivals prestigieux à travers le monde. Tout le monde rêvait, même s’ils ne le disaient pas, de Cannes et ensuite d’avoir une distribution en Europe. Conséquence : les salles de cinéma en Afrique fermaient. En tout cas en dehors du Fespaco il était très difficile de voir un film africain en Afrique. Les cinéastes vous disaient : « les Africains n’aiment pas leur cinéma ». Et moi, avant de commencer, j’étais juste journaliste, écrivain et scénariste. Je n’avais pas la prétention de réaliser. J’écrivais des scénarios que je proposais mais mon écriture n’intéressait pas les cinéastes, on va dire « classiques ». Ils avaient leur façon de voir. Pour eux, le cinéma africain c’est comme-ci. En réalité le cinéma africain n’était pas destiné aux Africains. Il était écrit à destination de l’Europe. Tout le monde fantasmait sur l’Europe. C’est normal que le public africain ne se reconnaisse pas dans ces films. Lors d’un Fespaco, c’est des professionnels du cinéma : les gens ont fait les mêmes écoles que ceux qui sont dans les jurys, donc évidemment ils ont les plus beaux prix et tout. C’est très bien, mais en même temps, à côté de ça, il faut d’autres types de films, à mon sens. Moi je me situe parmi le public, en tant qu’amateur de cinéma. Quel type de films j’ai envie d’aller voir toute l’année ? Quel type de films permet aux salles de cinéma de fonctionner ? Avant c’était les films américains, puis les films de Hong-Kong et les films de Bollywood. Aujourd’hui si vous faites le sondage, vous allez voir que ce sont les films burkinabés et africains qui font le plus de recettes. On a réussi à inverser la tendance simplement parce qu’on a fait des films destinés à un public local. Evidemment ça a été vu d’un regard condescendant : « Ouais, c’est pas du cinéma, ils font de la vidéo. » Mettez les qualificatifs que vous voulez. Il y en a techniquement qui ne sont pas parfaits. On apprend, on corrige, on évolue et puis c’est tout. Et puis chacun a son style, tout simplement. Nous, on dit que mieux vaut s’appuyer d’abord sur son public local en espérant, au mieux, être exporté plus tard, mais pas l’inverse, ce qui, du reste ne marche pas puisqu’en Europe ils ne sont pas vus, en Afrique ils ne sont pas vus et que c’est des films qui sont faits à coup de centaines de millions de francs CFA. Finalement ça ne servait à rien. Vous avez des prix évidemment, ça donne des noms. Aujourd’hui, partout où vous passez, demandez aux gens de vous nommer trois réalisateurs dont ils peuvent vous citer un film, vous allez voir qu’Idrissa Ouedraogo aujourd’hui

Donc ils se sont un peu endormis sur leurs lauriers. Ouais, ils ont été à Cannes, et nous, on remplit les salles, ce qu’eux n’ont jamais réussi à faire ici. Ils disent « Ouais mais c’est de la vidéo tout ça. » Ouais ! Mais maintenant il y a des gens qui se déplacent, qui paient leurs tickets. Il faut quand même faire la démarche d’aller au cinéma !

Je pense qu’il y a quelque chose qui se passe au Burkina Faso avec vous et quelques autres réalisateurs qui est assez exceptionnel en Afrique de l’Ouest, c’est justement que les salles de cinéma sont remplies, ce qui n’existe pas au Mali ou dans les pays voisins.

Le Foulard noir est en train d’être exporté en ce moment à Bamako au Ciné Babemba et on est en train de préparer le développement en Côte d’Ivoire. Quand moi j’ai commencé, le but c’était : sachant que la copie numérique ne coûte pas cher, à la différence de la pellicule, un film qui sort à Ouagadougou, s’il y avait encore des salles de partout on pourrait organiser une sortie simultanément à Dakar, Bamako, Abidjan, Ouagadougou jusqu’en Afrique centrale, au Gabon. C’est le même public. Quand vous regardez le succès des séries, vous voyez que c’est le même public, c’est le même fonds culturel, les mêmes attentes. Avec le marché potentiel qu’il y a, le Bollywood africain est possible mais pas comme le Nollywood qui est spécifiquement nigérian. On peut faire quelque chose mais à plusieurs conditions. Quand on commençait c’était encore possible, sauf que je parlais et personne ne m’écoutait. Evidemment ils avaient de bonnes raisons de ne pas m’écouter : je n’étais personne ! Je n’ai fait aucune école de cinéma, je n’ai rien fait de notable, je ne sors de nulle part, je raconte des crasses. Ils n’avaient pas envie d’écouter. Ils auraient dû écouter, je pense, ça nous aurait fait avancer plus vite, parce qu’entre-temps il y a des salles qui ont été rachetées et transformées en temples ou en entrepôts de commerce et pour faire marche arrière aujourd’hui c’est plus compliqué. Ce n’est pas les États avec les économies qu’on connaît, les budgets qu’on connaît, qui vont investir prioritairement dans la culture, c’est ça le souci. Entre autres.

Il y a une autre spécificité à ce nouveau cinéma burkinabé dont vous êtes un peu l’instigateur, c’est que justement il est produit avec des fonds locaux, par des techniciens et des réalisateurs locaux et pour une diffusion locale et cela est assez spécifique au Burkina et se retrouve assez peu dans le reste de l’Afrique.

Absolument. Mais quand vous regardez les schémas du cinéma de Bollywood ou même Hollywood c’est la même chose. Ils ont à leur disposition un marché étendu. Un film qui sort aux Etats-Unis trouve 800 salles, ou plus, d’exclusivité. Le prix du ticket est tel que cela permet de payer des acteurs à X millions de dollars. Bollywood c’est pareil, c’est un pays continent, donc le film il sort, il a devant lui tant de salles, et du coup ça crée une économie. Ici c’est ce qu’on aurait pu faire mais

nos aînés disent que c’est des films à destination locale. En Afrique, on se sent enfermés dans les frontières géographiques, mais qu’est-ce que j’en ai à battre que le Burkina, le Mali, le machin

Je m’en fous moi. Il y a une salle à Ouagadougou, une salle à Bamako, une salle à Bobo, pour moi c’est un marché. C’est ça qui m’intéresse, c’est là où il y a des salles. Tu fais un film en français, tous ces pays sont francophones, donc c’est un marché. Si on appelle ça local, oui, pourquoi pas, mais en même temps si vous arrivez à aligner déjà une dizaine de pays, ne serait-ce qu’à raison de deux salles par pays, ça commence à faire quelque chose, ça commence à être rentable. Mais ce n’est pas le cas et au bout d’un moment votre effort s’arrête parce qu’il n’y a pas de relais et on s’essouffle.

Ce que vous dites, c’est que le marché potentiel pour vos films c’est les Africains d’Afrique et les Africains de la diaspora, mais d’une certaine manière cela restreint à un public africain. J’ai l’impression que vous n’envisagez pas que ce soit diffusé pour des Européens par exemple.

Si mais il faut prioriser les choses. Il faut savoir dans quelles directions aller. Vous ne pouvez pas aller dès le début dans toutes les directions parce que ça demanderait énormément de moyens. Donc il faut d’abord cibler ceux qui sont les premiers, les plus prompts à consommer. Ensuite on fait des ventes à la télévision. TV5 dans le mois de juillet doit diffuser Mogo puissant qui d’ailleurs a déjà été diffusé par Canal + Afrique. Le Foulard noir, Sofia ont été achetés par TV5, par CFI qui achète et redistribue aux télévisions d’Afrique. Julie et Roméo a été acheté par TV5 Monde, donc tous les signaux de TV5 dans le monde ont diffusé Julie et Roméo. La priorité, c’est d’abord d’asseoir à l’échelle africaine francophone et ensuite ça nous donnerait les moyens de doubler pour aller dans les espaces anglophones et lusophones. C’est déjà pas mal. Nous, on a fait des films pas seulement financés localement. Le Foulard noir a été financé entièrement par des partenaires au Burkina Faso mais d’autres films comme Cur de Lion, qui a eu le prix de l’Union Européenne au Fespaco en 2009, a bénéficié d’une subvention de la Francophonie et du ministère des Affaires Étrangères. En fait, on essaie de jouer sur les deux tableaux. Mais le temps que ça fasse son chemin, il faut préparer un autre projet, moins ambitieux du point de vue du budget, et essayer de trouver des partenaires locaux pour ne pas se tourner les pouces. Pendant qu’on produit celui-là, l’autre dossier avance. On essaie de s’équilibrer de cette sorte.

Vous avez donc enclenché un processus d’exportation de vos films depuis longtemps ?

On a commencé en 2007 avec le film Mogo puissant. Ce film a été projeté juste après Casino Royal, le dernier 007 de l’époque et on avait fait plus d’entrées en salles que 007. On avait tenté pour le Mali, il y avait un Français, Frédéric Massin qui gérait le Ciné Babemba qui nous a dit : « Non ça ne m’intéresse pas. Je viens d’exploiter un film africain, ça n’a pas marché. » On a répondu : « Ouais, mais le film africain que vous avez exploité par rapport à ce que nous, on propose, ce n’est pas pareil. Essayez, regardez la bande-annonce. » Rien à faire. Aujourd’hui ce n’est plus lui, ça nous a permis de commencer, de renégocier, mais on a perdu quelques années. On a essayé aussi avec un distributeur à Dakar. L’autre difficulté, ici en Afrique, c’est de trouver des partenaires fiables. Ils vous prennent votre film, on signe un contrat, tout va bien. Moi, il m’a pris deux films et au bout du compte il me dit : « Je n’ai pas pu diffuser tes films. » Bon ! Et ensuite je suis à Paris dans le bureau du chargé du cinéma au ministère français des Affaires étrangères, qui me montre un mail de ce même distributeur qui annonçait des chiffres qu’il avait faits avec les films et dedans il y avait mes deux films parce que cela lui donnait des subventions. Vous voulez construire quoi avec des partenaires comme ça ? Donc, vous êtes obligé d’arrêter. J’ai lancé aussi le DVD du film Sofia à Paris, dans le quartier de Château Rouge. Je n’ai jamais reçu un kopeck. Il y a un marché potentiel mais tout ça on ne peut pas le faire soi-même, il faut des partenaires, des relais.

D’une certaine manière, j’ai l’impression que votre cinéma est un peu un hybride entre la tradition exigeante cinématographiquement du Burkina et le modèle économique du cinéma nigérian qui est obligé de produire les films localement et très rapidement pour échapper au piratage. Vous avez une certaine exigence technique et scénaristique et en même temps une nécessité de produire rapidement avec de l’argent local et une diffusion rapide pour éviter le piratage et pour pouvoir être viable économiquement.

Non. Je ne vois pas le lien avec le cinéma nigérian : on n’est pas dans l’urgence. On est juste une société de production, on serait dans le bâtiment ou dans je ne sais pas quoi ce serait pareil. Vous ne pouvez pas faire un chantier et ensuite passer six mois, un an à ne rien faire. Il faut du flux continu et c’est pour cela qu’il faut essayer de planifier nos productions. Mais ce n’est pas une urgence pour contrecarrer la piraterie comme font les Nigérians dont les films sont destinés à une distribution directement en DVD. Ce n’est pas du tout la même logique. C’est juste que dans l’année il faut avoir un programme d’activités parce qu’après, entre deux productions, il y a des salaires à payer, vous avez des besoins d’équipements etc,

Avant, il y avait des cinéastes qui avaient des maisons de production, soit disant, mais en réalité elles étaient fictives, elles n’existaient pas, elles n’avaient pas d’administration. Ils font un film et puis pendant trois ans ils se promènent les mains dans les poches dans les festivals dans le monde, en attendant de faire le prochain. Ce n’est pas une entreprise. Nous, on essaie de fonctionner et en plus nous sommes arrivés au mauvais moment parce qu’il y a de moins en moins de budget pour l’aide à la production.

Mais d’où venait cet argent avant ?

Eh bien, avant, c’était les guichets du Nord, c’était l’Union Européenne, la Francophonie, le ministère français des Affaires étrangères mais de plus en plus ça devient institutionnel, ça devient politique. Quand la francophonie était ACCT, Agence de Coopération Culturelle et Technique, ça marchait bien. C’est ça qui permettait à certains réalisateurs d’avoir 300, 500, 800 millions pour faire un film.

Le budget de vos films s’élève à combien ?

Ça dépend des histoires. Entre 30 millions de CFA avec les premiers films, Traque à Ouaga et tout ça, et le maximum pour l’instant c’est Cur de lion qui a coûté presque 200 millions. Mais au début il y a quelque chose que j’ai fait et pour lequel beaucoup de cinéastes m’en veulent. Je disais au début : « on peut faire un film aujourd’hui grâce au numérique à 20 millions de FCFA ». Et ils n’ont jamais gobé ça parce que pour eux, si je commence à filmer avec ça, les partenaires vont voir à la baisse l’aide à la production. En fait, c’est une autre démarche. Derrière ce que je dis, eux, ils ne retiennent que cette phrase et ils n’écoutent pas, ou ils ne tiennent pas compte de ce que je dis après. 20 millions, pourquoi ? Parce que j’ai besoin de trois voitures et bien je viens taxer votre voiture parce que vous êtes un ami et je vais prendre la voiture de ma sur, donc ce n’est pas chiffré. J’ai besoin d’une caméra parce que je ne suis pas encore équipé et bien je vais voir Idrissa Ouedraogo et il va me passer quelques réflecteurs et une caméra, qu’il ne me facture pas. Je vais voir untel parce qu’il a une belle maison et que j’ai besoin de ça comme décor. Les 20 millions c’est ce qu’on appelle nous le « déboursé réel », une fois que tu as réuni tout ce que tu peux avoir comme avantages. Si on a 20 millions en liquide pour la régie, le carburant, les cachets : on fait un film ! Mais les gens n’écoutent pas l’ensemble du discours. Même avec 10 millions on peut faire un film. Il y en a qui font des films avec des téléphones portables. Et puis quoi ? Qu’est-ce que tu racontes comme histoire ? C’est ça le film. Ce n’est pas le micmac qu’il y a autour. C’est bien d’avoir les moyens techniques, si tu fais des effets visuels, tout ça, c’est bien mais tu racontes quoi comme histoire ? À qui ? C’est ça le film. Personne ne parle de ça, personne ne parle du scénario. (Il prend une voix dégoûtée) Parce que si c’est tout le temps des histoires qui se passent au village… Moi, ce qui m’énerverait, c’est que pendant que vous regardez mon film, vous ayez le temps de vous lever, d’aller aux toilettes et de revenir. Ça me vexe. C’est pour ça que mes films sont construits de façon à ce qu’il faille se retenir. Sinon, si tu bouges, tu loupes quelque chose. Mais le cinéma africain tel que c’était fait : « Bah on a compris, il est parti d’ici et il va là-bas. On a le temps, je ne vais pas louper grand-chose, juste le paysage qu’il a peut-être traversé mais dans l’intrigue il ne me manque rien. » On dit seulement, il fait des films numériques moins chers, qui attirent le public. Mais pourquoi ça attire le public ? Le public s’en fout que ce soit du numérique, de la pellicule, pourvu que ce soient de belles images. Qu’est-ce que tu leur racontes ? C’est ça qui les attire, c’est l’histoire, mais on en parle assez peu.

Je voudrais avoir votre avis sur l’initiative Succès Cinéma Burkina Faso qui aide les films ayant fait le plus grand nombre d’entrées en salles.

On a créé avec ces partenaires suisses une association qu’on appelle « Succès Cinéma Burkina Faso ». Entre autres, c’est nous (1) qui sommes chargés de faire le suivi des entrées. C’est pour mettre en place un fonds automatique. Les sommes versées aux producteurs ne sont pas énormes, elles ne dépassent pas les 20 millions de FCFA mais elles n’ont pas la prétention de produire un film. Ce sont des contributions. Ceux qui font des efforts pour produire avec beaucoup de difficultés, s’ils étaient gratifiés de 20 millions, ils iraient plus vite et ils feraient peut-être plus de films. Il y aurait plus de films produits dans l’année. C’est ça le but : que les salles de cinéma ne se contentent pas de deux ou trois films burkinabés dans l’année mais qu’on arrive à un moment où il y en ait dix, douze pour qu’à tout moment il y ait des films et que les distributeurs et les exploitants puissent choisir : » Celui-là je le décroche parce qu’il y en a un autre plus intéressant ». Donc c’est un apport, c’est une contribution. Maintenant comment distribuer cette subvention ? Il faut forcément un mécanisme. Le but c’est de créer une aide automatique qui n’a pas de prétention de regarder la qualité artistique, ni le scénario. L’association n’a aucun jugement à émettre. On prend note, on fait le suivi, on regarde si les conditions sont remplies. D’où le « aide automatique » : le seul critère est l’intérêt que le public a manifesté pour votre film. C’est tout. Maintenant il y a plein de gens qui ne sont pas d’accord : « ouais, c’est n’importe quoi, parce que

» Si le public est prêt à se déplacer en masse pour payer son ticket, quelque part c’est qu’il y a un peu d’intérêt quand même. Et le but : quand les gens vont payer leur ticket, ils font vivre les salles de cinéma, parce que sans salle de cinéma, il n’y a plus de cinéma. Et puis, l’association et ce fonds d’aide n’ont pas la prétention de remplacer n’importe quel autre mécanisme. D’autres n’ont qu’à mettre en place autre chose. Si l’association apporte 20 et qu’il y a d’autres qui apportent 10 ou 60, tant mieux. Ça ne prend la place de rien, ni de personne.

1. La société des Films du dromadaire est chargée de la vérification des déclarations du nombre d’entrées en salle au sein du programme Succès Cinéma Burkina Faso.